【授業の小ネタに!】知っている?新幹線の形状のひみつ

今回は生徒さんに物理に興味を持ってもらえる小ネタを紹介します。

授業の合間にでも教えてあげて下さい。

流線型とは

流線型(流線形)とは、(想定している範囲の)流体の相対的流れに対し、渦や乱流を生じないあるいは少ない物体の形状であり、(少なくとも)特定の方向からの層流の定常流の中で、流線が変化しない。一般に抗力が小さい形状である。

流れの方向に対する断面積の変化が小さく、流れを乱す原因となる余計な凹凸が無いものをいう。

定義は難しいのですが、身の回りには多く使われています。

たとえば、魚類の一般的な体型は水の抵抗を少なくするために流線型です。

イルカは哺乳類ですが、流線型のイメージはこんな感じです。

新幹線の先頭形状

新幹線の先頭形状も流線型になっています。勿論、空気抵抗を少なくするためなのですが、もうひとつ理由があります。

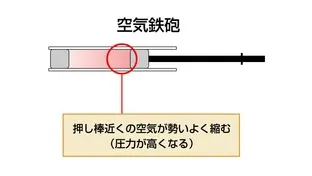

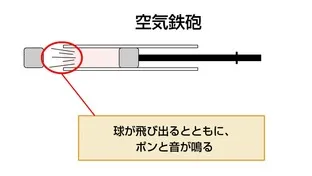

空気鉄砲

おもちゃの空気鉄砲をイメージして下さい。

押し棒を勢いよく押すと、棒近くの空気鉄砲内の空気が縮みます。つまり圧力が高くなります。その高圧の状態が左側に伝播されます。最後に左端の球が高圧の空気に押されて飛び出します。そのときに「ポン」という音も鳴ります。

新幹線の先頭形状が流線型である理由

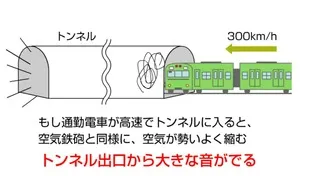

通勤電車が新幹線並みの高速でトンネルに入る場合を考えます。

先頭が四角い形状のため、トンネルに入ると、先頭付近の空気が勢いよく縮み、圧力が高くなります。このとき、トンネル内の空気は空気鉄砲と同様の状態になり、出口からは大きな音が出ることになります。トンネル付近の住環境に悪影響が出ることになります。

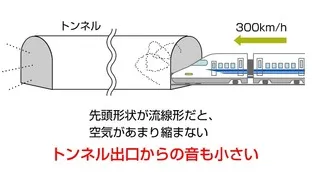

先頭形状が流線形の新幹線の場合、トンネル内に入っても先頭付近の空気はあまり縮みません。よって圧力はそれほど高くならず、発生する音も小さくなります。

住環境に与える影響も小さく済むために、このような流線形の形状を採用しているのです。

![10円玉をピカピカにしよう!![高校化学]](https://www.juku.st/cdn/article_images/304/large_juku_entry_images_image.webp)